作者:周末游戏网时间:2025-04-04 16:30:35

在中国游戏文化的发展脉络中,总有一些作品跨越时间与地域的隔阂,成为一代人共同的精神符号。

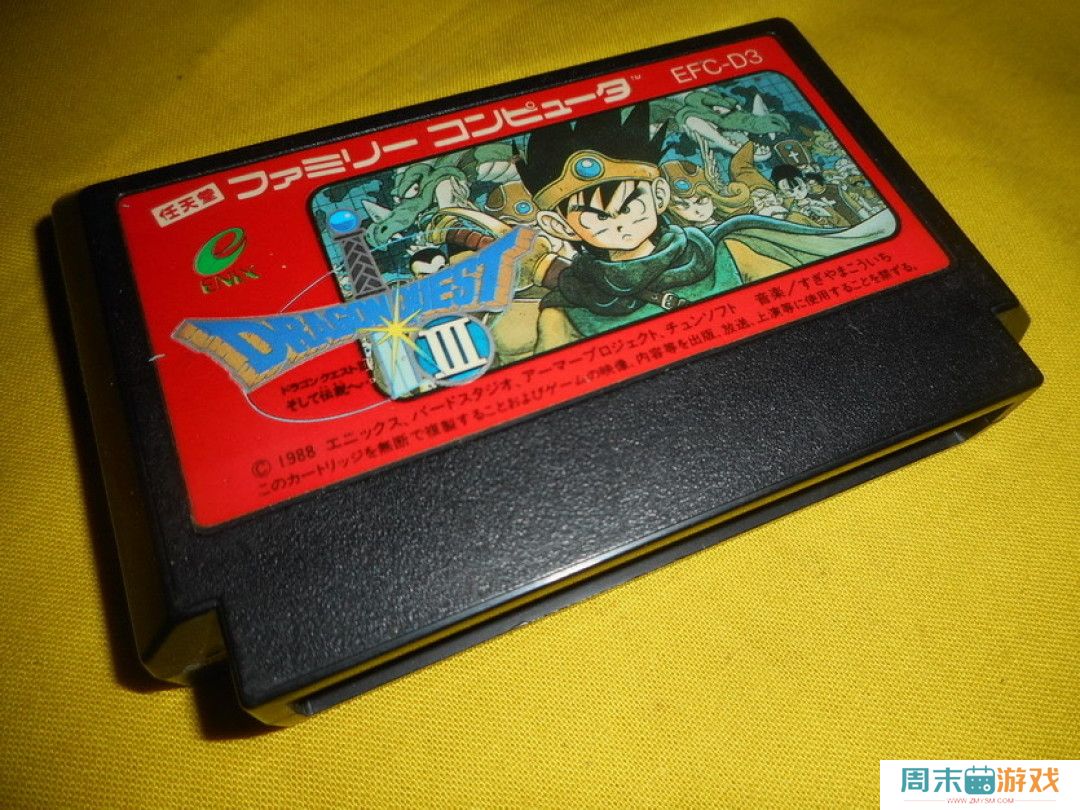

诞生于1988年的《勇者斗恶龙3》(以下简称DQ3),虽非系列首作,却在中国玩家群体中缔造了远超其他系列作品的热度。当我们将视角投向三十余年的时光长河,会发现它的魅力绝非偶然,而是一场天时、地利、人和共同铸就的文化共振。

一、启蒙时代的革命性设计:奠定日式RPG的黄金法则

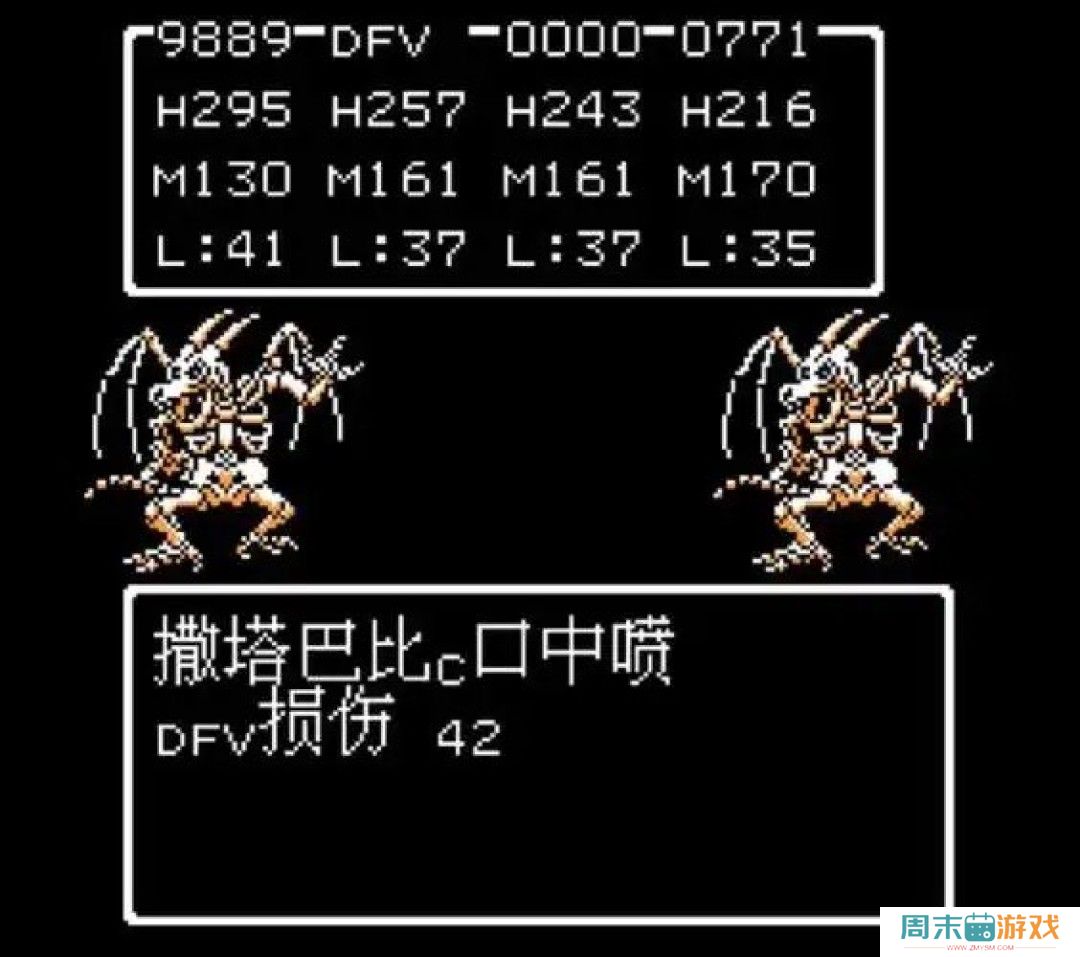

在1990年代中后期,中国玩家通过盗版卡带与模拟器初次接触DQ3时,其系统设计堪称“降维打击”。游戏首创的职业转职系统与自由组队机制,让玩家首次体验到“角色培养”的深度乐趣。战士、僧侣、魔法师等基础职业的搭配,配合后期武斗家、贤者等进阶职业的解锁,构建出近乎无限的战略可能性。这种“用有限选项创造无限玩法”的设计哲学,恰与中国玩家在资源匮乏年代中培养出的钻研精神完美契合。

游戏地图的非线性叙事结构更颠覆了传统认知。从阿雷夫加德大陆到暗黑世界的跨越,看似遵循“勇者讨伐魔王”的经典框架,实则通过碎片化叙事与隐藏支线,赋予玩家探索世界的主动权。这种“不教条”的开放感,在信息闭塞的年代犹如一扇通向奇幻宇宙的任意门,让无数少年在红白机的雪花屏前完成了人生第一次“世界冒险”。

二、文化基因的隐秘共鸣:东方哲思与集体记忆的交织

DQ3的叙事内核暗藏着令中国玩家倍感亲切的儒家伦理与侠义精神。主角作为“被选中的勇者”,既背负着为父复仇的家族使命,又承担着拯救苍生的天下大义,这种“家国同构”的叙事逻辑与中国传统文化中的忠孝观形成微妙呼应。而冒险旅途中NPC们质朴的生存智慧——“强大不是为了征服,而是为了守护”——更暗合东方哲学中“止戈为武”的价值观。

游戏美术中浮世绘风格的怪物设计与水墨渲染的地图场景,在像素点阵间勾勒出独特的东方美学意境。独眼巨人、八岐大蛇等形象既带有日本民间传说的印记,又与中国《山海经》中的异兽谱系产生跨文化的互文。这种“熟悉的陌生感”让中国玩家在奇幻冒险中触摸到文化母体的温度。

三、历史进程的偶然馈赠:盗版浪潮与社群记忆的共谋

DQ3在中国市场的流行,离不开特定历史阶段的特殊传播路径。1995-2005年间,盗版商将DQ3与《重装机兵》《吞食天地》等作品打包成“5合1”卡带,使其成为小霸王学习机时代的“标配游戏”。这种野蛮生长式的传播,意外缔造了全国性的玩家社群基础。

更关键的是,DQ3的低门槛高上限特性完美适配了当时的硬件环境。游戏无需复杂操作即可通关,但隐藏迷宫“奈良洞窟”与金属史莱姆的刷级机制,又为玩家提供了持续挑战的动力。在缺乏攻略书的年代,关于“隐藏职业转职条件”或“黄金爪获取方式”的传言,成为学校走廊里最热门的社交货币。这种集体解谜的参与感,让游戏体验超越了单纯的娱乐,升华为一代人的集体记忆载体。

四、情感羁绊的永恒锚点:在机械降神时代重寻人性温度

在当今3A大作追求电影化叙事的浪潮中,DQ3的“笨拙”反而成为其不可替代的魅力。它没有华丽的过场动画,却用八音符旋律的勇者主题曲让玩家铭记星辰大海的征途;它不依赖道德抉择系统,却通过酒馆里醉汉的只言片语传递世间百态。这种“留白艺术”所激发的想象力,恰是快餐化游戏工业中最稀缺的珍贵品质。

对于中国玩家而言,DQ3更是一把打开时光胶囊的钥匙。当switch重制版《DQ3 HD-2D》的预告片发布时,那些曾在课桌上绘制世界地图的中年人,忽然又变回了攥着手电筒躲在被窝里刷级的少年。这份跨越代际的情感共鸣,让DQ3超越了游戏作品的范畴,成为丈量青春的记忆坐标。

结语:为什么必须是第三代?

在系列时间线中,DQ3既是洛特传说的起点,亦是史诗叙事的终章。这种“终结与开端并存”的宿命感,暗合着中国少年一代在传统与现代夹缝中的成长体验。当玩家操纵勇者站在达玛神殿的钟楼眺望大陆时,他们所见的不仅是像素构成的虚拟疆域,更是在文化饥渴期对精神原乡的集体追寻。这份嵌入了时代基因的热爱,注定让DQ3在中国玩家的心中永远占据着那个不可替代的“第三篇章”。